Generi Musicali: il Plunderphonics

Il plunderphonics è furto, sì, ma a viso scoperto. Non ruba per ingannare: prende, mostra e trasforma. È un atto creativo che parte da ciò che già esiste — hit intramontabili, canzoni dimenticate, suoni improbabili — per riassemblarli in qualcosa di inedito, spesso spiazzante. Non c’è trucco né inganno: i frammenti vengono messi in vetrina, non nascosti sotto il tappeto. È un modo diverso, quasi sovversivo, di fare musica. Non più l’idea romantica del genio che inventa da zero, ma quella di un artigiano sonoro che lavora con la memoria collettiva, la smonta, la ricuce e ce la restituisce sotto una luce completamente nuova.

Nel suo album omonimo del 1989, John Oswald mette in scena un omaggio fuori dagli schemi: venticinque tracce, ognuna dedicata a un solo artista — da Elvis Presley a Stravinsky — costruite interamente con frammenti delle loro musiche. Ma niente filtri, niente travestimenti: i campioni originali sono lì, in bella vista, riconoscibili, quasi ostentati. È un gesto audace, che non ha paura di mostrare le proprie fonti, anzi le esibisce con fierezza, come a dire che anche rubare può essere un atto d’amore.

Le radici di questa pratica affondano nella musique concrète degli anni Cinquanta, nei collage sonori della radio sperimentale e nei testi smontati e rimontati da William Burroughs. Ma è solo con l’arrivo dei campionatori portatili e della tecnologia digitale che il plunderphonics trova la sua forma piena: una giungla sonora di dialoghi spezzati, archi isolati, ritmi che inciampano e voci al rallentatore, scomposti e ricomposti fino a cancellare ogni traccia del contesto originario. Il risultato? Paesaggi sonori stranianti e affascinanti, in cui l’eco di qualcosa di noto si mescola al fascino inquieto dell’imprevisto.

Questo gesto di decostruzione e ricostruzione misteriosa si ritrova con un impatto enorme anche nell’opera di DJ Shadow, il cui Endtroducing… (1996) è universalmente riconosciuto come pietra miliare del campionamento: un flusso evocativo di loop di funk ossessivo, archivi di registrazioni polverose e atmosfere noir, capace di trasformare ogni vinile ritrovato in un tassello di un racconto sonoro unitario e profondamente emotivo. All’estremo opposto, ma sempre nella stessa orbita, ci sono i The Avalanches con il loro capolavoro Since I Left You (2000), un’esperienza ipnotica costruita su oltre tremila sample pescati da ogni angolo dell’immaginario musicale, un mosaico caleidoscopico in cui pop, soul, spoken word e effetti sonori convergono in un’unica jam continua che non conosce interruzioni né stacchi netti.

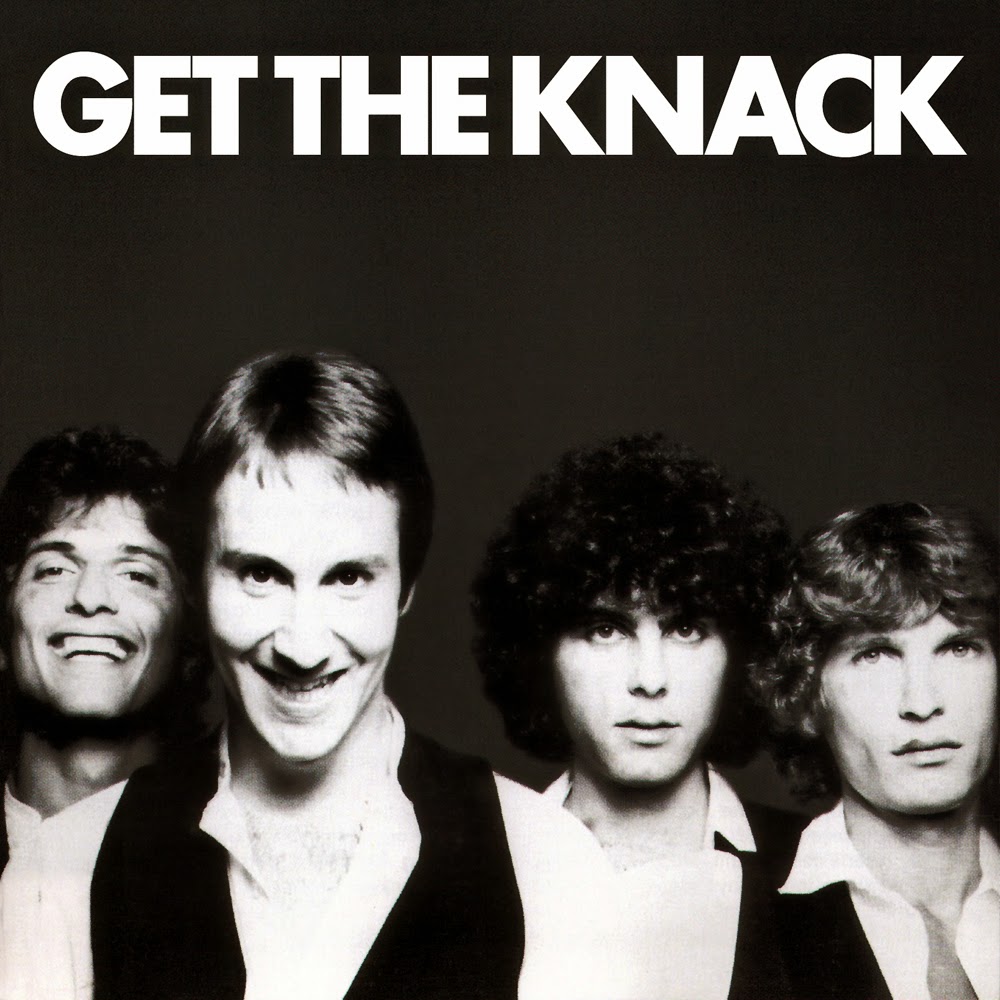

Anche i singoli più mainstream, come Get a Move On! di Mr. Scruff, dimostrano quanto il plunderphonics possa contaminare le classifiche: quel ritornello tratto da Moondog e quei vocalizzi blues, uniti a un beat funk contagioso, finirono per conquistare pubblicità televisive e festival internazionali, facendo capire al grande pubblico che il riuso creativo non è solo materia d’élite ma può avere un appeal universale. Ma una volta che il furto diventa esplicito, inevitabilmente arrivano le controversie: Oswald ricevette diffide da parte delle major per l’uso di materiali di grandi star senza autorizzazione e fu costretto a ritirare ogni copia non ancora distribuita, mentre il collettivo Negativland finì in una lunga battaglia legale con Island Records per l’EP U2 del 1991, una satira pungente che utilizzava brani della band omonima per mettere in luce i meccanismi di marketing e controllo dell’industria musicale.

Da queste controversie è nato un dibattito vivacissimo sul fair use, sulla libertà d’espressione e sul confine sottile tra plagio e omaggio: oggi molti giuristi e accademici vedono nel plunderphonics un punto di svolta che ha aperto la strada a riflessioni sulla proprietà condivisa delle opere e sulla sovranità culturale dei creatori. Nel nuovo millennio il lascito di Oswald e dei suoi epigoni si è declinato in sottogeneri come la hauntology, dove la nostalgia per il passato sonoro diventa un effetto estetico intensissimo, o nel vaporwave, che trasforma jingles pubblicitari degli anni Ottanta in brani eterei e stranianti. Dalle piste da ballo alle installazioni d’arte contemporanea, il plunderphonics continua a ispirare producer di elettronica, sound designer e artisti multimediali, che sfruttano giganteschi archivi digitali per reinventare ogni giorno i confini tra autore e ascoltatore, tra originale e copia.

In un’epoca in cui ogni suono è a portata di streaming, il plunderphonics ci ricorda che la vera rivoluzione non sta nella novità fine a se stessa, ma nella capacità di guardare al passato con occhi nuovi, recuperarne i frammenti, riassemblarli e restituirli al presente come gesto creativo e al tempo stesso politico, un invito a ripensare la musica non più come prodotto finito ma come processo continuo di condivisione e trasformazione.

Commenti

Posta un commento

Scrivete quello che vi pare, ma lasciate un nome.

Ogni commento offensivo sarà eliminato.