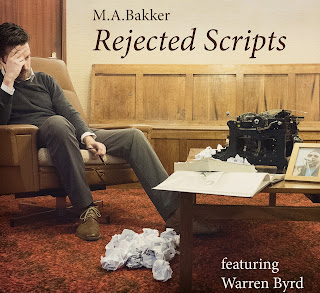

REJECTED SCRIPT - M.A. BAKKER

Davanti a una vecchia macchina da scrivere, un uomo appare perplesso. Sopra un tappeto, si vedono fogli appallottolati e un nome scritto: M.A. Bakker, acronimo di Maarten Bakker, che inizialmente non mi diceva molto. Ho fatto una piccola ricerca online e ho scoperto che Bakker è olandese, appassionato di letteratura gotica e umoristica, appassionato di cinema e musica. Suona il basso per una band di Amsterdam chiamata gli Amsterdam Saints. "Rejected Script" è il suo primo album da solista. Per questo progetto, Bakker ha collaborato con Warren Byrd, l'uomo che canta in tutti e dieci i brani dell'album. Bakker ha scritto tutte le canzoni, suona chitarra, basso e tastiere, ed è anche responsabile della produzione, dell'artwork, del mixaggio e dell'editing. A questo punto, non rimane che ascoltare l'album, e la buona notizia è che c'è molto da apprezzare per gli amanti della musica d'annata. Sembrerebbe che quest'anno sia particolarmente genero...